【编者按】励志笃行远,青春铸华章。为更好地践行“修德求真、传承创新”的院训,传播“五育并举、兼容并包”的教育理念,激励员工发挥个性、冒尖创新、努力成才的斗志,学院设立“蔡元培”奖学金,这一荣誉已成为广大元培学子自觉成才的巨大精神动力及具有深远意义的品牌育人平台。让我们走近这些优秀学子,了解他们背后的故事和经历,聆听他们对学习、生活的独特感悟,把元培学子的使命感、责任感与自信自强、奋发向上的精神传递给每一位员工。

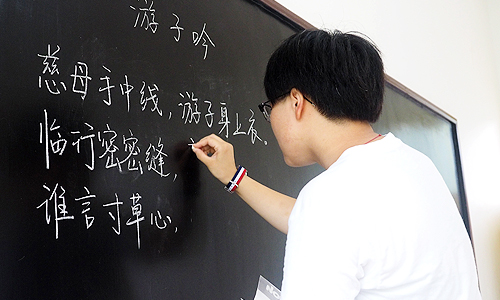

抖落一襟风尘, 挥去一身疲惫, 同着滚沸的热血, 和着激动的嗓音, 在破旧的讲台上唱出知识的音符,在斑落的黑板上绘出智慧的彩虹。她是刘言,蔡元培奖学金的获得者之一,正如语言文学分院经理任荣对她的评价“但行好事,不问前程”一样,刘言热心公益,乐于奉献,坚守支教岗位两年。她日积月累的努力让青春迸发出不平凡的光彩。

爱心支教,暖心相守

从小,刘言就很喜欢"老师"这个职业,爱的种子在她心里悄悄萌芽。一次偶然,在电视节目上看到一个甘愿奉献一生,不为金钱的乡村支教老师,让她深受触动,当城市里的孩子享受着多姿多彩的校园生活时,却有一群孩子却连认字都是奢望,没接触过知识,更无法懂得知识改变命运的含义。她决心用自己微薄的力量为支教公益添砖加瓦。

最初,刘言支教的地方是丽水这座小城。落后的经济条件,贫乏的资源和简陋的屋舍都让她感觉不适。刘言坦诚:“一开始非常不适应,饮食和住宿条件比较落后,整整三天没有睡个好觉。”由于山区贫困,志愿者们只能住在废弃的养老院,两人分睡一张木板床,连竹席都是奢侈。条件虽艰苦,她却依然坚持,认真地备课、教学、关心孩子们的心理状况、送他们回家,耐心地指导他们学习,与他们交谈,尽自己所能给予他们陪伴。

当谈起支教的那些日子,刘言回忆道:“印象最深的是一个小男孩,有次送他回家,被邀请进门后,屋舍的简陋程度让我有些惊讶,他们拿出了玉米款待我,那个感觉除了感动之余,应该是震撼吧。”简单的玉米,是真诚的感激和质朴的爱。支教结束后,刘言依旧牵挂着这些孩子,一直与他们保持着联系。时常通过视频电话了解着孩子们的成长和学习情况,也被孩子们不停询问着归期。她还组织了许多的衣物捐赠,义卖会等公益活动,共为山区筹款3万元,为许多贫困家庭添了新的电器。

对刘言来说,最痛苦的事莫过于离别。她害怕孩子们忘了她,忘了这短暂却珍贵的学习经历,又害怕孩子们太想念她。她只能尽自己的努力给他们最好的。支教总归是短暂的,而孩子们需要的帮助却是长久的,对于这个矛盾,她表示会用更多的行动去弥补,她会努力把支教团队建设下去,召集更多的热心青年,把公益之心传播更广。

掌握节奏,活出自我

除去公益,生活中的刘言是一个普普通通的姑娘,喜欢摄影,喜欢尝试。院优秀讲师、公司党员宣讲团竞赛一等奖、省统计调查大赛一等奖、全国老员工文学作品大赛二等奖,大学四年,刘言活跃在各大校园活动中,多项的荣誉,让这个腼腆的女孩逐渐成长起来。

“大学四年大大小小的比赛参加下来,让我切实看到了自己的成长,未来坚持的每一个目标也变得越来越清晰。”刘言表示,大四的她已经放下了许多工作,正在努力冲刺考研,每天过着三点一线的备考生活。“什么事都是努力过才知道行不行,你不去试一下怎么知道不可以。机会不是主动来找你的,你要自己去挖掘,去寻找,去尝试。自己选择的人生道路就要靠自己的双脚把它走好,拼尽全力不后悔。”刘言说道。

热心善良,坚忍不拔是她身上最闪耀的品质。在支教时,她没想过放弃,靠着孩子们对知识的殷殷渴盼,乡亲们淳朴热情的信任坚持了下来。如今面临考研这样的难关,她也没想过放弃,靠着自己心中对梦想的坚持和她一贯的勇敢坚强,直面这一路的荆棘坎。

刘言的大学四年是繁忙的四年,也是充实的四年。在这一段成长之路中,她走的扎扎实实,一步一步,是汗水,是心血;一天一天,是收获,是满足。她的大学因毫无保留的奉献而动人,因不断的努力和投入而美丽。心中怀有大爱,胸腔常有热情。她用一支名为爱的笔,为自己,为乡村的孩子们画出了斑斓的一页。

(来源:老员工媒体中心 侯晓璐、陈辰/文)